子どもが言葉を覚えていく過程で、「あれ?なんでこう言うの?」と首をかしげたことはありませんか?

たとえば、「する」を「しる」と言ってみたり、「テレビ」を「てべり」と言ってしまったり。

「あれ、今なんて言ったの?」と、つい笑ってしまうような言い間違い。

言葉を覚え始めた子どもには、そんな“おもしろいズレ”がよく起こりますよね。

聞いたままを一生懸命言おうとしていたり、自分なりのルールで言葉を組み立てていたりと大人には予想もできない発想に、驚かされることもあるのではないでしょうか。

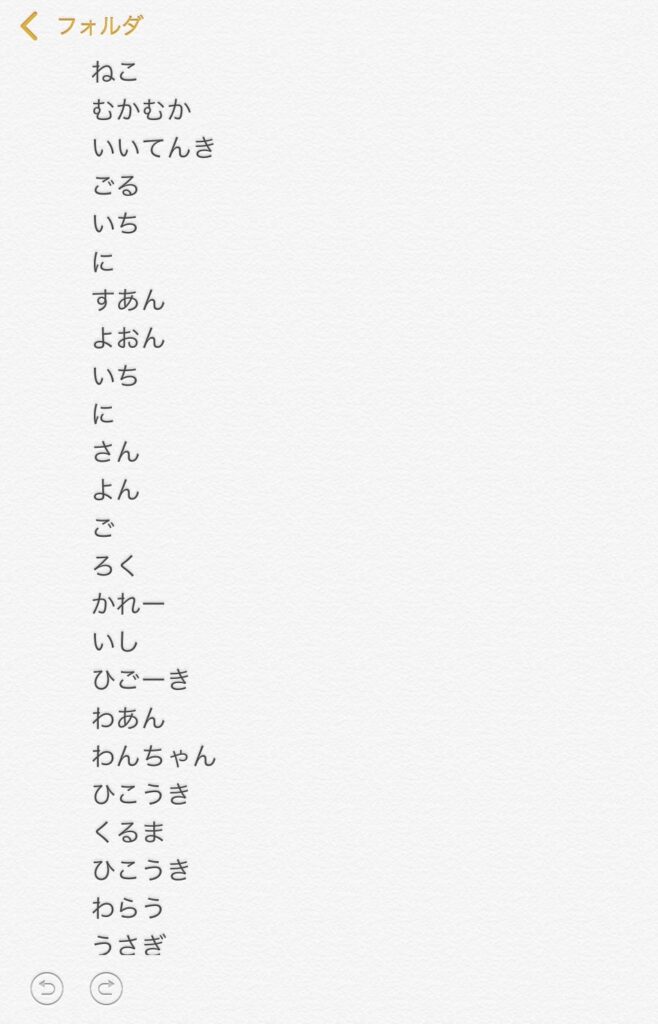

「いいてんき」

「いち、に、すあん、よおん」

「かれー、いし、ひごーき」

これは、わが家の息子が5歳の時にiPadのメモ帳に自ら入力した言葉たちです。

特別な課題を与えたわけでもなく、ただ「すきに書いていいよ」と伝えただけです。

すると、彼はひらがなでたくさんの言葉を次々と綴りはじめました。

わが家には、韓国語・日本語・英語の3つの言語が飛び交う毎日があります。

その中で、息子が見せてくれる言葉の成長は驚きと発見の連続です。

この記事では、「音」に注目して見えてきた多言語育児のリアルを、わが家の体験とともにお届けします。

子どもは「耳で言葉を学ぶ」存在

音のままに言葉を書くということ

その時のiPadのメモには、実に興味深い言葉たちが並んでいました。

一見バラバラなようで、彼の世界の中ではしっかりと意味を持って繋がっていることが、表情や動きから伝わってきます。

そして何よりも印象的だったのは、「音」でとらえて、「音」のまま言葉を書いていたという点でした。

たとえば「ひこうき(飛行機)」が「ひごーき」、「さん」が「すあん」、「ゴール」が「ごる」。

これはただの書き間違いではありません。

彼の中で「聞こえた音」と「頭にある音の引き出し」がすこし違う構造でつながっているのです。

音から文字へ——子どもの世界の仕組み

言葉の習得というと、どうしても「単語を覚える」「文法を使う」といった知識面に目が行きがちですが、実はその前に大事なのが「音」です。

私たち大人は、言葉を「目」でとらえがちです。

文字を見て意味を理解し、読み書きするのが当たり前になっています。

外国語を学ぶときも、基本的にまず文字と音を一致させる作業からはいります。

でも、子どもは違います。

彼らは「耳」で世界を認識し、「聞こえたまま」を頼りに言葉を構築していきます。

「ひごーき」という綴りは、まさにその証。

聞こえた音を素直に書いた結果であり、子どもが自分の力で言葉をつかもうとしている過程そのものです。

また「すあん」や「よおん」という表記のあとに、「さん」「よん」とも打ち込んでいます。

おそらく、数字をがカウントする時にゆっくりカウントすると「すあん」と聞こえ、早くカウントすると「さん」と聞こえるので、ふたつを別の音として頭のなかで処理していたのではないかなと思います。

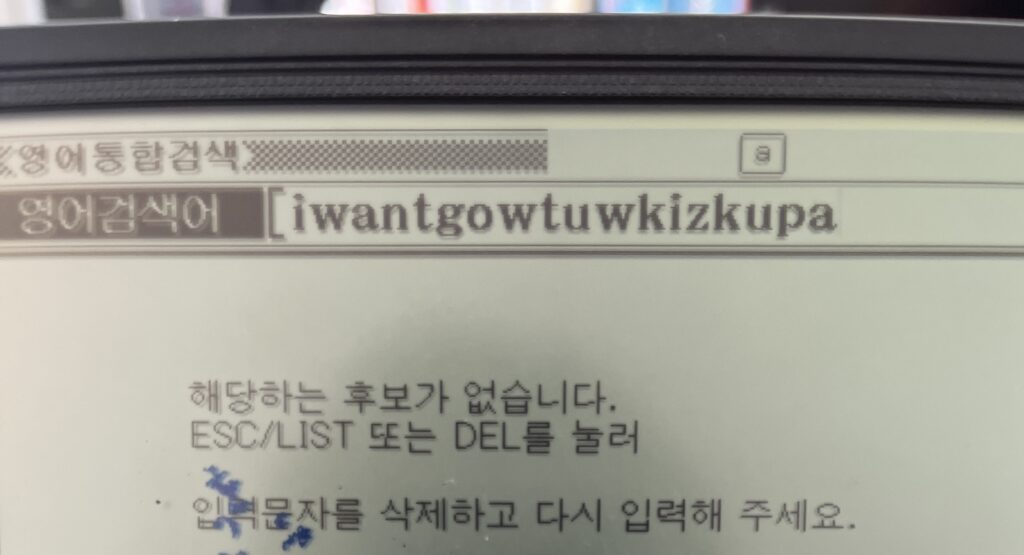

英語のタイプでも同じようなことがありました。

家にある電子辞書に以下のように打ち込んでいました。

「i want gow tu kizkupa」

「I want to go to Kid’s cafe」と打ち込みたかったのでしょう

これも音を頼りに文字におこした彼の努力が垣間見えます

学校で書いたノートなどを見ても同じような文章が多く、個人面談の時に担任の先生の話を聞いてみました。

その返答は、私たちが住んでいるニュージーランドという英語圏の国において、特に移民の子は、今の年齢(7歳)では音を拾って書くのが大事な時期であるとのこと。

なのでスペルに関しては今の段階ではそんなに気にする必要はないですよとのことでした。

これらは幼い子どもの中で“音”と“文字”がどのように結びついているのかを垣間見た瞬間でした。

このような出来事は、親としてただ微笑ましく見守るだけでなく、「今この子の中で、言葉の芽が育っている」と気づかせてくれる貴重なシグナルとして、子どもの言葉と向きあう為の大切なヒントにもなります。

子どもは“音”と“人”を結びつけて覚える

多言語環境がもたらす“音”の冒険

わが家は、父親の私が日本人、母親の妻が韓国語人で現在はニュージーランド居住しています。

そのため息子は、日本語・韓国語・英語の三言語に日常的に触れて育っています。

家庭内では父が日本語、母が韓国語、学校などの外の環境では英語。

いわゆる「OPOL(One Parent, One Language)」を基本にした育児スタイルを実践しています。

このような環境では、子どもは複数の音韻体系(言語ごとの音のルール)を並行して処理しながら言葉を学ぶ“音の冒険”を毎日しているようなものです。

たとえば、英語の「car(カー)」と日本語の「くるま」、韓国語の「자동차(チャドンチャ)」——意味は同じでも音が全然違います。

この違いを耳で聞き分け、状況によって使い分けようとしているのです。

その中で興味深かったのが、

日本語の「か」「が」、「た」「だ」といった濁音と清音を、韓国語の「ㄱ/ㅋ」「ㄷ/ㅌ」のように感覚的に使い分けているように見える

という点です。

韓国語には、日本語にあるような明確な「濁音」という分類がありません。

代わりに「平音(例:ㄱ)」「激音(ㅋ)」「濃音(ㄲ)」といった区別があります。

つまり、息子の耳と脳の中では、日本語の「か」と「が」が、韓国語の「ㅋ」と「ㄱ」のように並んで処理されている可能性があるのです。

これはまさに、音の世界を“多言語的に”聞き分ける子どもならではの現象。

大人の私たちには「間違っている」と見えてしまうことも、彼の世界では筋の通ったルールとして存在しているのです。

ろは

ろは息子の言語の中心が韓国語よりになっているという見方もできます

継承語としての日本語——“聞こえ方”から始まる学び

父が日本人、母が韓国人という家庭構成のもと、現在ニュージーランドで暮らしているという環境の息子にとって、日本語と韓国語は「継承語(Heritage Language)」、つまり家庭内や親族とのつながりの中で受け継がれる言語です。

継承語とは、子どもが家庭の中で自然に受けつぐ、家族の言葉のことです。

たとえば、親が韓国語や日本語を話し、家庭ではその言葉を使っているけれど、学校では英語で生活しているような場合、家庭で使われる韓国語や日本語が、子どもにとっての継承語になります。

この言葉は、子どもが生まれ育った国の言語とは違うことも多く、家族や文化とのつながりを保つ大切な役割を持っています。

しかし、継承語は、日常生活の中心にある言語とは異なり、自然と身につくものではありません。

特にわが家のように、生活の大部分が英語で進む国で暮らしていると、日本語は外の世界ではほとんど使われる機会がなく、子どもにとっては“非日常の言語”になりがちです。

だからこそ、日本語とどう向き合わせていくかは、親の姿勢や工夫に大きく左右されます。

私自身、日本語が単なる“教科”として押しつけられるものではなく、感情を表現したり、自分を語ったりできる「生きた言葉」として根づいてほしいという思いがありました。

そのためには、単に単語を覚えるとか、文法を教えるといったこと以上に、「日常の中に日本語が自然にある状態」をつくる必要があると感じていました。

たとえば、朝の支度をしながらの何気ない会話や、絵本の読み聞かせ、童謡を一緒に口ずさむ時間。

お散歩中に見つけた花や虫に名前をつけたり、「今日はどんな一日だった?」と寝る前に話す時間。

こうした小さな日本語とのふれあいが、少しずつ「日本語で考える」「日本語で表現する」ための土台になっていきます。

音が文字になる、そのプロセス

そのように接していると息子は自ら、自由記述をするようになりました。

最初はあいうえお表を覚えるのも兼ねて、iPadの日本語のかなのキーボードを使い、自由記述を始めました。

始めたころは、好きなひらがなを入力したり、単語を入力したりして遊びの一部でした。

慣れてくると、今度は自分で紙に鉛筆で書くことを望むようになりました。

息子は絵を描くこと好きなので、自分の書いた絵に文字をつけるようになりました。

「あいうえお表」とにらめっこしながら、日記のようなものを書いたり、ことばのまねごとをしてみたり。

この時間は、子どもが自分の頭の中にある「ことば」を、誰に指示されるでもなく、自分のペースで“取り出してくる”貴重な時間です。

そして何より、この自由記述は、彼の中で日本語がどのように「聞こえ」、どのように「意味づけられているか」を垣間見ることができる、小さな“窓”のような役割を果たしてくれます。

たとえば、発音は「さん」と言っていたのに、タイピングした文字が「すあん」になっていたり、「ぶつかる」が「ぷつかる」と書かれていたり。

これは単なるミスではなく、彼の耳がキャッチしている音の輪郭と、それを文字に置き換える認知のプロセスが、日本語の“音”と“文字”の橋渡しとしてどう機能しているのかをリアルに教えてる瞬間です。

そして子どもの内面にある「聞こえ方」や「感じ方」が、初めて外に出てくる場でもあります。

自由記述という活動は、継承語の習得をサポートするだけでなく、自分の中の言語と向き合い、それを他者と共有するという点でも、大きな意味を持っています。

これは「書く練習」や「正しい日本語を身につけさせる」という枠を超えて、子ども自身の言語的アイデンティティを育てる試みでもあるのだと気づかされました。

音を“自分のもの”として理解しているからこそ、それを「自分の言葉」として表現したくなる。

つまり、「聞く・話す」から「読む・書く」へと子どもが進もうとしている成長のステップなのです。

iPadでの自由記述は、まさに彼の日本語理解がどのように進んでいるかを“見える化”してくれる貴重なツールでした。

音の世界を育てるために家庭でできること

書かれたひらがなから見えた「育ちの段階」

息子が書いた言葉の多くは、絵本や日常の中で何度も耳にしてきたフレーズばかりです。

「いいてんき」「くるま」「ごる」「いち、に、さん…」「わらう」「うさぎ」

一見すると何気ないワードの羅列に見えるかもしれません。

でも、これらの言葉をひとつひとつ見ていくと、すべてが私たちの日常の中で自然に繰り返されてきた“習慣と言葉”の組み合わせだということに気づかされます。

「いいてんき」は、朝の身支度をしながら窓の外を見て、「今日はいい天気だね」と毎日のように交わしていた親子のあいさつから生まれた言葉。

「くるま」は、道ですれ違う車のメーカーや車種までいい当てるほど息子が大好きな対象のひとつで、彼の世界の中心ともいえる言葉のひとつです。

「ごる」は「ゴール」。

ミニカーでカーレースのまねごとをしながらよく使っていた言葉です。

車関連でいうと「まつだ」や「ほんだ」なんて単語も打ち込まれていました

「いち、に、さん…」は、一緒にあそぶ時などに私がよくカウントしていたもの。

自然と数字を覚え、順番に声に出すことで言葉とリズムが結びついています。

「わらう」は笑うことを日常のなかで大切にし、家族でよく発していた言葉。

「うさぎ」は、息子のお気に入りの絵本のひとつにある「バムとケロ」シリーズにでてくるキャラクター。

このように、iPadに綴られた言葉の一つひとつが、彼の中に“音”としてしっかり刻まれ、やがて“文字”として表出されている。

そのプロセスは、まさに言葉の発芽を見るような体験でした。

さらに感動したのは、それが「誰かに言われて書いたもの」ではなかったという点です。

何かを評価されるためでもはなく、自分の内側からふっとわいてきたことばを、自分のタイミングで、日本語という形に変えて記していたということ。

これはつまり、彼の中で日本語が“勉強するもの”ではなく、“使うもの”“感じるもの”として存在している証拠です。

そしてその背景には、私たち親が日常の中で意識せずとも繰り返してきた語りかけや絵本の読み聞かせ、遊びの中でのやりとりといった積み重ねがありました。

子どもが自発的に言葉をアウトプットする瞬間というのは、ただの“学習の成果”ではなく、ことばとともに生きてきた証のようなもの。

まさに「音から言葉へ、そして言葉から表現へ」とつながる、言語発達の大きな軌跡だと感じました。

こうして見えてきた“育ちの段階”は、決してテストなどで測れるものではなく、日々の暮らしのなかにそっと紛れ込んでいるのです。

生活の中で何気なく繰り返してきた言葉が、本人の中で形を持って“言語化”されていることが分かり、しかも、自分から「書いてみたい」「表現したい」と思った時に、日本語でそれをアウトプットできたという事実は、継承語としての日本語がしっかり彼の中に根付いているということを知ることができました。

絵本の読み聞かせは“音”の宝庫

子どもがことばの「音」に親しむ方法として、もっとも手軽で効果的なのが絵本の読み聞かせです。

特に、テンポの良いフレーズや、繰り返しが多い構成、擬音語・擬態語がふんだんに使われている絵本は、子どもの耳をひきつけ、自然とその言葉のリズムを体にしみこませていきます。

たとえば、日本語の絵本では「ころころ」「ぴょーん」「どっしーん」など、視覚だけではなく“聴覚”にも訴えかける表現が多用されており、ページをめくるたびに音が飛び出してくるような感覚を味わうことができます。

子どもにとっては、これがまさに“音あそび”そのもで、遊びの延長として、語彙や言語構造が身についていくのです。

「おむすびころりん」が大好きで、「ころりん」を何度も繰り返し言わされ、そのたびに息子は大笑いしてました

また、絵本の中には「いち、に、さん」「くりかえし くりかえし」「なにしてる?」「〜かな?」「〜だね」といった、会話のリズムや問いかけのパターンも豊富に含まれています。

これらは日常会話の土台となる表現ばかりです。

耳にしたフレーズを繰り返し聞き、自分でも口に出してみることで、子どもは“使える言葉”としてインプットしていきます。

さらに、親が絵本を読むときの抑揚や間の取り方、声のトーンは、ただの「読み聞かせ」ではなく、まるで小さな“演劇”のような役割を果たします。

物語に込められた感情や緊張感、驚きや優しさといった感覚が、声色を通してダイレクトに子どもに届き、それが音と言葉の結びつきをさらに深めてくれるのです。

とくに多言語環境にある子どもにとっては、ひとつの言語にじっくり触れる時間が貴重です。

わが家のように日本語が家庭内だけで使われる場合、絵本の世界を通して日常ではあまり聞かない語彙や表現に触れることができます。

これは語彙力の強化だけでなく、“耳のトレーニング”としても非常に効果的です。

私の表現力だけでは限界があるので、絵本には本当に助けられています

そして何より、絵本の読み聞かせは、親子の「対話」の時間でもあります。

読みながら「これ、なに?」「どうなると思う?」と問いかけたり、「これはうさぎちゃんだね」「ぴょーんって跳んだね!」と語り合ったりする中で、言葉は「記号」ではなく「気持ちを伝える手段」だということを、子ども自身が実感していきます。

音を楽しみながら、言葉に親しむ、そんな原体験を積み重ねることで、子どもは自然とことばの力を育てていきます。

音のゲームで“遊びながら”育てる

発音や音の認識を強化するには、勉強のように構えるよりも、遊びの中で自然と身につけていくのがもっとも効果的です。

子どもは「遊び」の中でこそ、最大限の集中力と好奇心を発揮します。

だからこそ、“音”に注目した言葉あそびを日常に取り入れることで、楽しみながらことばの世界を広げていくことができるのです。

わが家では日本語、韓国語、ときには英語で「しりとり」をよくしています。

「しりとり」は、語尾の音を意識する訓練として非常に優れたゲームです。

最後の一音を聞き取って、それを頭に持つ言葉を探すというプロセスは、発音の区切りや音の順番に自然と注意を向ける練習になります。

韓国語のしりとりは私が一番弱いです

また、たとえば「まつり」など息子が知らないであろう単語をつかい、息子に「まつりってなに?」という疑問をもたせて、単語から文化的に背景を簡単に説明したりもしています。

最初のうちは「りんご」「ごりら」「らっぱ」など限られた語彙でぐるぐる回ってしまうかもしれませんが、それもまた成長の証です。

繰り返すことで語彙も増え、言葉のリズム感も養われていきます。

もっとシンプルな音遊びとして、ひとつひらがなを決めて、そのひらがなから始まることばを言い続けるゲームもおすすめです。

これはたとえば、「あ」と決めたら、

あり

アイスクリーム

あめ

あか

というようにひたすら単語をあげていくゲームです。

あまり続くことばがでてこなくなったら、次は「い」で始まることば、次は「か」で始まることば・・・というようにどんどん次に進めると子どもも飽きることなく、楽しんで色々なことばを探します。

もともとは息子が学校でやっていたアルファベットの「A」や「B」で始まることばをみんなで言い合うゲームを日本語でもやり始めました。

息子が学校でやったことを食事の時間に話しながら、同じようにゲームをおこない、息子が自ら今度は日本語でやろうよ、次は韓国語でやろうよといった具合に3か国語で遊ぶようになりました。

このような音のゲームをしていると、冒頭のiPadのつづりのように息子の頭の中にある音の認識のズレに気づくことができます。

たとえば、日本語なら「濁音」、韓国語なら「パッチム」、英語なら「sとth」などです

音を楽しむ遊びには、正解・不正解という枠は必要ありません。

言葉の面白さや音の感触を、親子で一緒に味わうことが、もっとも大切な目的です。

遊びの中で自然と“音の耳”が育ち、発音や語彙力、そして言語そのものへの興味も深まっていくこと。

それが音あそびの魅力です。

音をめぐる気づきは、親子のコミュニケーションを豊かにする

完璧じゃなくていい。音と遊び、言葉と遊ぶ

多言語育児をしていると、親として「正しい発音に近づけてあげたい」「きちんとした文法で話せるようにしたい」と願うあまり、つい一つひとつの言い間違いや発音のズレに敏感になってしまいがちです。

子どもが「ひこうき」を「ひごーき」と書いたりすると、直したくなる気持ちがわいてくるのも自然なことです。

でも、よく考えてみると、こうした“音のゆらぎ”や“ことばのひねり”こそが、言葉に対する深い関心と創造力の表れであることに気づかされます。

子どもはまだ未完成な耳と口で、世界を必死にとらえ、自分の知っている音と照らし合わせながら、「自分なりの言葉の地図」を作っていっているのです。

その姿は、まるで音のパズルを組み立てているかのようでもあります。

大人が「違うよ」と正解を急ぐ前に、その子どもなりの論理や工夫を見つけてみると、「言葉ってこんなふうにも感じられるんだ」と、こちらの視野が広がる瞬間に出会えるのです。

たとえば、息子がタイプした「ひごーき」。

彼の中では日本語の「こ」が韓国語の「고」に聞こえたために「濁点」がつき、さらに語感が“のびる”ように聞こえたのかもしれません。

その結果、「ごーき」という音の連なりが、むしろ彼にとって自然だった。

「ひごーき」それは、彼の耳がキャッチした“音の世界”のリアルだったのです。

言語は本来、正しさやルールだけで構成されるものではありません。

そこには「感覚」や「響き」への気づき、さらには「おもしろさ」や「表現の自由」も含まれています。

言葉は道具でありながら、同時に“遊び”でもあるのです。

子どもが音や言葉と戯れているとき、それはただの練習ではありません。

自分の考えや気持ちをどうやって伝えようか、どんな音が楽しいか、どんな言葉を使ってみたいか——そんな思いが自然と湧き出しているのです。

だからこそ、親として大切にしたいのは、正解を押し付けることではなく、子どもが自由にことばの世界を泳ぐことができる“安心な環境”を用意してあげること。

間違ってもいい、むしろ間違いの中にこそ創造性がある。

そう思えるようになると、子どもの言葉の変化や音の不思議さを、もっとおおらかな気持ちで見守れるようになるはずです。

そして、それは親にとっても大きな学びとなります。

子どもと一緒に「この音ってなんだか変だね」「でも、おもしろい響きだね」と笑い合う時間は、まさに言葉を通じた心の交流。

音の世界を共有することで、親子のコミュニケーションもより豊かになっていきます。

多言語育児の気づき:聞こえ方は“多様”でいい

この経験を通して、私はこんなふうに感じるようになりました。

・子どもがどんな風に言葉を受け止めているか、じっくり観察してみよう

・たとえ違う発音や表現でも、まずは「伝えたい気持ち」を受け止めてあげよう

・大人の「正しさ」にあてはめる前に、「なぜそう聞こえたのか?」に寄り添ってみよう

「違う」のではなく、「そう聞こえた」

この視点の転換が、多言語育児のなかではとても大切だと感じています。

「ひこうき」が「ひごーき」になっていたとき、「なぜこの子にはそう聞こえたんだろう?」と一歩立ち止まって考えてみる。

すると見えてくるのは、音の捉え方の違い、言語ごとのリズムの影響、そして何より子どもの「耳」がとらえた世界のあり方です。

多言語環境で育つ子どもたちは、決して複数言語をただ切り替えるだけの“翻訳機”ではありません。

それぞれの言語の音、リズム、意味、ニュアンスを感じ取りながら、自分の世界を構築しています。

ときには、異なる言語の表現が頭の中で融合し、新しい発音や言い回しが生まれることもあります。

そうした「ズレ」や「揺らぎ」は、言葉に対する柔軟な感受性や創造性の現れでもあります。

大人がそれを「正す」ことに終始してしまうと、本来子どもが持っている言語への感覚の芽を摘んでしまうことにもなりかねません。

むしろ、「いま、この子の中でどんな音が響いているのか?」「この発音には、どんな背景があるのか?」といった“内側のプロセス”に関心を向けることで、親子の関係も、そして多言語育児そのものの楽しさも、ぐっと深まっていくように思います。

そしてそのプロセスこそが、ことばを“話せる”という表面的なこと以上に、豊かな認知や感性を育んでいるのだと思います。

おわりに:音から始まる多言語の世界

ひらがなは、音の宝箱だった

今回のiPadのメモには、「ことば」の育ちが詰まっていました。

そこにあるのは完璧な文章でも正確なスペルでもなく、音をたよりに世界をつかもうとする子どものまっすぐなエネルギーです。

私たち親は、それを無理に修正したり型にはめたりせず、むしろ「そのまま面白がる」くらいの気持ちで見守っていけたらいいなと思います。

そして、時にはその記録を残しておくことで、数年後「こんな風にことばを覚えていったんだね」と、親子で振り返る宝物にもなるかもしれません。

もしこのようなエピソードや感覚が、同じように悩んだり笑ったりしながら子どもと向き合っているご家庭のヒントになれば嬉しいです。

コメント